가야산 수도산 양각산

2006년 11월 17-18일

mt주왕. 청솔, 칼용담. 요물

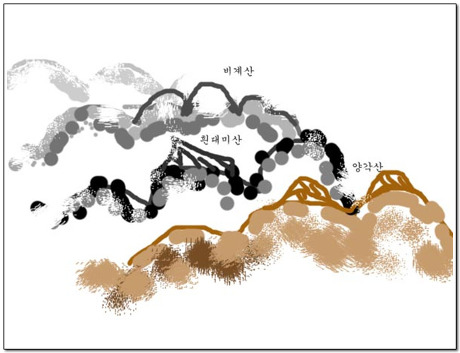

만물상능선-서성재-칠불봉-상왕봉-두리봉-목통령-용두암-좌일곡령-단지봉-수도산-양각산-흰대미산안부-심방마을

도상거리 : 29.574km 산행거리 : 31.975km

(약 21시간)

여름 더위가 시작할 무렵 아우님의 산기를 보면서 지도 세장에 그려 넣었다, 내가 걸어가보고 싶은 가야산, 수도산, 양각산, 보해산, 의상봉, 오두산 어찌보면 가장 손쉽게 오를 수 있는 곳인데도 너무 멀리 있었다. 25년쯤 넘어서였을까? 해인사 가야산 풍경이 지긴다하여 여행삼아 애기아빠를 따라갔던 먼 옛날 이야기의 젊음이 활기 넘치는 그때로 가고 있었다. 아기자기한 암봉 그 자체만으로 내 자신을 끝없는 희열의 나락으로 이끈 그때로 돌아가고 싶었다.

"어천모임가기전 가야종주 한바리 해 볼까요? 주왕님" "네에 ~"

역시 놀래는 목소리다. 그랬다, 주왕님은 까막듯이 잊어버리고 있었는가 보다.

주왕님 마음속 "기신 씨나락 까먹는소릴 하고 있는겨? " 했을지도 모른다.

"기신 씨나락 까먹는 소리가 아니고 가야-수도-양각-보해-비계 한바리 이어봅시다"

서울서 기차를 타고 동대구에서 거창으로 한바퀴 돌면서 걸어갈 능선과 봉우리들을 먼저 선 보인다. 비계산. 오두산. 금귀산, 미녀산(두모산), 산산이 겹겹으로 둘러싸인 산 속으로 이어지는 도로는 오직 암갈색으로 완만하게 뻗어 내린 능선 모습이 제각각 색채를 띠고 있지만 그 어느때보다 선명하게 다가오고 있었다. 일년에 한 두번씩 시댁으로 가는 차안에서 보아왔던 산 들이지만 오늘만큼은 친구들이 있고 조금 있다가 걸어갈 봉우리들이기에 마음까지 더했는지 모른다.

거창읍에서 한보따리 싸고 쇠뼈다귀 한입물어 한볼태기 씹기가 힘겨울 정도로 갈비탕이 어찌도 맛나던지 한그릇씩 뱃속에 저장하고 회남령에 먹거리 숨기고 부랴부랴 백운대매표소 도착했는데도 오후 4가 넘어 넘 늦었다고 입산금지 당하여 다시 내려와 만물상능선 신갈나무 소나무 나뭇잎으로 두텁게 깔린 푹신한 길로 말끔하고 단아한 모습으로 어여쁜 숙녀로 달음질 치기 시작했다.

높은 곳에 올라야 시야가 훤하게 넓어졌음을 실감하게 된다. 만물상 거대한 암봉과 아기자기한 바위 가야산 능선의 산사가 이내 시야에 들어온다. 가깝게는 백운동 주차장과 멀리 오도산까지 한눈에 눈이 황홀할 정도로 숨이 트인다. 손에 잡힐 듯 가까이에 내린 능선의 자태가 의연하다. 산자락에 들어서 있는 내가 어쩌면 먼 나라 여행의 주인공였음이 아닐까?

이내 하늘은 별들로 친구의 마음을 사로잡고 하늘밑으로 그어진 까아만 능선들은 어두워 있었다. 숨을 고르며 물을 목에 축이며 쉬며쉬며 바람과 추위와 잼난 추억을 만들며 너무도 잘 왔다고 소리지르며 걸어가는 우린 정말 행복한 미남 미녀들이다.

상아덤이라고 알리는 표지판. 서성재의 출입금지 안내판. 숨가쁘게 오르는 철계단의 발자욱소리, 너무도 잘 왔다고 처음 야간산행에 별들을 쳐다보면서 기뻐하는 울친구 칼용담, 좋은곳인지 너무 좋으면 말을 못하는건지 무덤덤한 청솔님, 정처 없이 어디론가 문득 그 길을 달려가고 싶다는 생각만으로 솟구쳐 오르는 열망에 넘친다.

너덜을 걷고 불어오는 바람에 옷깃을 여미고 멀리는 대구의 불빛까지 보이는 먼나라 여행은 아닐지라도 七佛奉, 상왕봉 가야산 정상을 지역에 따라 명하고 색다른 자연의 모습이 비추어 진다. 하루하루 그 모습이 몰라보게 달라지고 있는 것만 같은 풍경을 바라보며 인간의 영역이 분명 다르다는 생각이 든다.

뱃속에 하나가득 담아 한숨 쉬니 두리봉이 남으로 수도지맥이 이어지고 물이 모잘라 애태웠던 목통령에서의 반가움과 王님의 표지기, 이상한 바위가 계속 눈길을 끈다는 봉우리를 지척에 두고도 캄캄하여 별의미 없을 것 같아 그냥 돌아가는 용두암봉, 이름으로 보아서는 고갯 길을 연상하는 좌일곡령이 봉우리였음을, 산정이라긴 너무 넓은 단지봉을 어두움속에서 걸었다. 앉아도 자고 걸으면서도 눈을 뜨지 못하는 친구와 청솔님이 안쓰러웠다.

낙엽무더기를 헤치며 걸었고 싸리나무와 칡넝쿨, 철쭉나무가 얼굴 볼을 때리는 자연 본연의 가장 원초적인 신성한 생명을 간직하면서 모든 것들을 비우고 양보한 채 가장 순수한 모습으로 남아 있는때가 아닌가 싶었다.

말끔히 비워진 숲 속 나무 사이로 간간이 들어오는 아주 깊은 불 빛은 인간의 냄새가 살아 있을 것 같은 희망 아주 적막한 산 속은 높고 넓게 퍼져 가고 있었다. 목통령에서 단지봉을 넘어설때까지 산죽과 싸리나무를 잘라주어 넓은 아량을 베푼분의 고마움과 정이 있었다.

봉우리를 넘고 또 넘어서 힘겹게 오르니 수도산 돌탑 정상이었다. 아침이었고 햇살은 이미 떠 올라 겹겹이 펼쳐진 능선들은 때늦은 단풍을 한동안 가파른 기온의 높낮이를 거듭하면서 가을 속의 공간이었다. 빈 가지를 드리우고 있는 나무들의 떨리는 목소리에 나도 같이 움추렸다.

밤새 걸었던 능선들을 바라보면서 하얀 구름속에 춤추는 가야산은 신기하리만큼 신의 축복이 있었다.

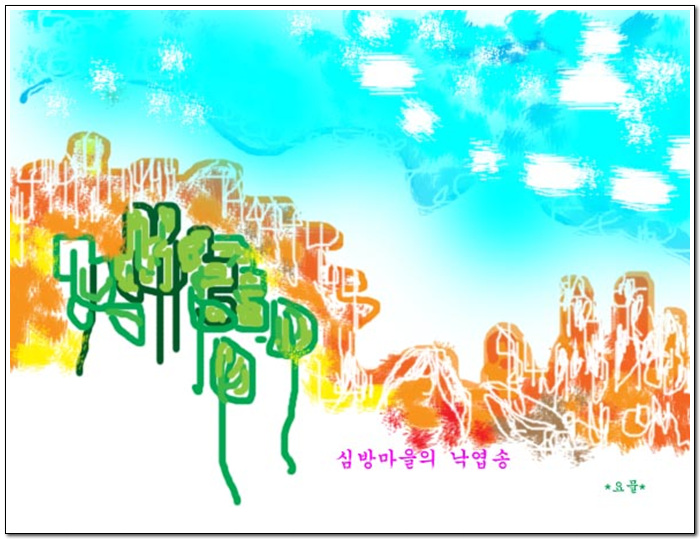

무색, 무명의 공간에 서 있는 투명한 숲, 텅 비어 있으되 낙엽을 굴리는 소리, 손에 잡힐듯 잡히지 않은 능선들의 조화, 가을이라고 알리는 낙엽송의 노오랑과 소나무의 녹색, 양각산에서 내려다 보이는 거창시가지, 흰대미산, 금귀산, 의상봉 멀리는 덕유까지 가지런도 하다.

비계산을 바라보며 "저 봉우리는 할매것일까, 처녀것일까?" 王(?)님에게 물었더니

王님 왈 " 할매것이란다"

"왜"

"속에다 싱을 박아 오똑 솟아 있으니"

"기신 씨나락 까먹는 소리하고 있네" 王님은 웃지도 않고 능청떠는 선수다. 아주 머리는 명석하지만

너무 애늘거 가끔씩 된소리를 잘 낸다, 그래서 내가 좋아하는 이유다.

거기까지는 좋았는데 이제 기신 씨나락까먹는 소릴 할 수가 없었다. 단지봉 내려오면서 낙엽무더기에 삐걱거려 王님의 무릎이 고장나 영 시원치 않은가 보다, 요즈음 연로하신 부모님 공양에 신경쓰다 보니 산행이 어설픈가 보다, 아니면 우리가 넘 못걸어 가기에 신경이 꼰두섰는지 더 이상 보해산까지 가자던 희망을 접어야 했다. 그리운 얼굴들 어천의 모임이 기다리고 있었다. 심방마을로 내려왔다.

사람들이 없던 빈 산,

남몰래 비밀스런 모험을 즐긴 아이들처럼

낙엽무더길 등에 깔고 누었던 시간

길가에 심술궂게 얼굴 때리는 싸리나무

고요해진 늦가을 빈 숲에 햇살이 어느때보다 따사로웠다.

숲은 겨울이 와 있었다.

요물 올림-

mt주왕님에 이어 난테님의 역주행에 요물님의

막판 그림스케치로 겨울의 문턱에선

가야 수도산의 정취를 흠뻑 느낍니다.

가을과 겨울사이의 솔과 노란색의 산그림과 능선이 이쁘고...

부산의 잔뜩흐린 날씨에 깨림찍했는데

초저녁에 만나는 산행기 보는 삼매경에 빠졌다 갑니다.

좋아하시는 산길 원없이 걸으셔서 좋습니다.

홧팅^ 미술셈!!

진즉에 알았다면 지원 종주를 나가는건데,,

제가 제일 좋아하고 사랑하는 주왕성님과 청솔을

거느리고 폼나게 다녀 오셨읍니다.

바보 산수를 보는듯한 착각에 빠졌다 돌아 갑니다.

즐산 안산 빕니다.

멋있어요.

밤에 다니다 보면 요즈음 너무 춥던데 고생하셨습니다,

전 밤에는 금산행, ㅎ

멋진글 그림 산행 모두 따봉 ~

저녁에 잘 보고 하루가 시원히 풀립니다,

행복하세요 +===+

웅장하고 산세가 수려하여 언젠가 가야산을 눈도장 찍고 온지 벌써 몇해

아직도 발걸음이 멈추고 있습니다,

그냥 모든 것을 묻어 버리고 떠나야 하는 속세를 거절못해

가고픈 마음만 있습니다,

멀리서 봐도 또봐도 그냥 걸어보고 싶은 가야산

그림으로 보니 더 생각나네요.

덕분에 즐거웠습니다.

멋진 산행하셨네요.

꼭 한번 걸어보고 싶은 길입니다

야등에 장거리 종주, 대단하십니다.

직접 그리신 그림에 사진.. 잘보고 갑니다

언제나 안산즐산 하시기를 기원드립니다.

너무 멀어 엄두가 나지 않고 테니스회원들중엔

그런것 하고 싶어하는 회원 한명 없으니, 언제

나 그 꿈 이룰수 있을는지....

멋진 그림들과 손수 그린 멋진 그림들! 즐감하

고 갑니다.

참 대단하십니다. 감히 흉내내기 어려운 산행을 계속

이어 가시는 것 같습니다. 앞으로 그쪽 주변산을 타킷으로

산행을 해볼 생각인데...좋은 정보 감사드립니다.

우짜든지 안산.즐산이어 가시길 바랍니다.

어디서 그런 힘과 용기가 솟는지 궁금하군요

요물님의 산행기를 앍으면 향상 저를 감동시킵니다

수도가야 양각산 같이 동행한분들 축하드립니다

쌀쌀한 날씨속에 건강하시며 좋은 산행이어 가세요

산행거리 : 31.975km

(약 21시간)

이모든게 저야말로 ...

귀신 씬나락 까먹는 소리로 밖에

안들립니다...ㅋㅋㅋ

말이 도상거리구... 실제거리는 또 얼마나 틀릴것이며...

긴 산행에는 자신도 없고 지구력도 없는 저로서는

꿈도 못꿀 산행입니다만..

암튼...느므 느므 수고 하셨습니다!!!

그림 구경도...잘 했습니더~~

장장 21시간이란 긴 시간에도 지치지 않고

산하를 오르 내리시는 모습이 무섭습니다

몇년전 다녀온 수도 가야 종주길

산행길이 힘든것 보다도

등로의 싸리나무가 때리는 그 아픔이 더욱 컷던 기억이 납니다

그런데 그 등로를 어떤 분이 많이 정지 작업을 해놓으신 모양입니다

난데님 산행기에서도읽을 수 있었는데 ...

늘 즐산 안산 이어 가세요

거의 7~8km긴거리를 정지작업을 해놓아서 편한길이 되었고요

1000m높이의주능선을 따라걸으면서 펼쳐지는 조망이 압권인데~~

아쉽게도 많이 놓쳐버렸죠~~

등로 작업을 하신분들께 고마움을 전합니다.

고생많았슴다.

어쩜 폰 한번 안주고 가시낭?

수고 하셨습니다.

그리고 덕분에 한수 배웠습니다.

언젠가는 따라 가보아야겠군요.

어~~~~~~~~~~~

mt형.

어젯밤 병원에서 날밤 세셨군요.

02시 답글 적은것 보니..

무릎 다 낳으면

우짤끼요......

합촌에 맹익성님이랑. 김천에 제비님이랑.

대구에 청향님이랑 훤~할때에 한바리 할수있으시겠소?

힘차게 이어지는 님의 산행 행보에 찬사를 보냅니다

수도 가야종주 길도 멀고 험하다고 알고 있는데 정말 대단하십니다.

미답의 길로 겁이나서 접근을 못하고 있는데...

등로정비를 잘 해놓으신것 같습니다

기회가 나면 한번 가보고 싶군요 멋진 그림과 정성들인 산행기

잘보고 갑니다 수고 많으셨습니다.

언제든지 맘 먹고 실행에 옮기시는 그 용기가 부럽습니다.

멋진 분들과 함께 하시는 발걸음은 더더욱 부럽구요.

독특한 표현과 직접 그리신 그림으로 인해 인기 절정인 산행기를 즐감하고 갑니다.

건강하시고 즐산 이어가세요.

mt주왕님 산행기를 보아 알고 있지만

참으로 대단 하시고 끝없이 이어지는 산행 부럽습니다.

함께하신 모든분 수고 많으셨습니다.

항상 건강 하시고 안전과 즐거운산행 이어가시길 바랍니다... (((^*^)))

스케치 실력이 대단하십니다.

장거리 산행을 무사히 끝내심을 축하드립니다.

수도산,양각산하면 저도 추억이 하나 있습니다.

작년 12월말경으로 기억하고 있습니다.

호남지방은 폭설이 내렸지만 강원 영남지방은 상대적으로

눈이 내지 않아서 산악회들이 호남쪽으로 산행지를 변경하는 일이 많았었습니다.

안내산악회가 수도,양각,흰개미산행 공지가 올라와 가벼운 마음으로 따라서 나섯는데 산악회에서 제공한 정보는 눈이 않오고 맑은 날이니 산행하기 좋은 날이라고 했는데 들머리부터 많은 눈이 쌓여 있었고 수도산 정상에서니 먹구름과 눈보라로 서있을 수 없어 양각산으로 향하다 방향을 잃고 헤매다 어렵게 심방마을로 하산하여 고생했던 기억이납니다.

그때 다하지 못한 산행 님의 산행기를 통하여 대리만족합니다.

감사합니다.

진즉에 mt주왕님 글을 읽은터라 복습을 한셈이네요.

또한번의 변신을 준비하려는듯

글체가 조금 변하신것 같은것은

나만의 느낌일까요?

긴 산행 늘 안산 하시길...

산길 사뿐사뿐 걸어 가는 발걸음이 막상막하입니다.

나 같은 사람은 꿈도 못꿀 무서운 산길을

어쩜 그리 천연덕스레 성큼성큼...

멋진 그림과 아름다운 사람들이 함께 하는

이야기 즐감하고 갑니다. ^^