무등산 산행 Photo 에세이

(2008. 1. 10~11/ 증심교-증심사-약사사-새인봉- 줌어리재-장불대-입석대-규봉암-장불재-입석대-서석대-증심교/고양신도시산악회 따라)

*. 무등산 어원 이야기

왜 무등산이라고 하였을까?

무등산의 무등(無等)이란 말은 반야심경에 나오는 용어 '無有等等'에서 나온 말로 부처님은 가장 높은 자리에 있어서 견줄 이가 없다는 뜻으로 '무등산에 견줄 수 있는 산이 없다[無等]’ 하여 지어진 이름이다.

그런데 이와 반대가 되는 이성계와 연관된 전설이 전하여 온다.

-조선 창업의 큰 뜻을 품은 이성계가 우리나라의 명산을 순례하며 기도를 드릴 때였다. 모든 산과 달리 무등산만이 유독 소지가 오르지 않았다고 한다. 소지(燒紙)란 신령에게 제사를 드리거나 소원을 빌 때에 희고 얇은 종이에 불을 살라서 공중으로 올리는 일이다.

이에 한을 품은 이성계는 등극한 뒤에 왕명에 불복한 무등산 산신을 지리산으로 귀양 보내고 이 산을 무정산(無情山)이라 부르게 되었다.

그래서 무등산을 무정산이라고도 하고, ‘등급(等級)을 메길 수도 없는 나쁜 산’이라는 의미에서 무등산(無等山)이라 하였다는 것이다.

역사는 강자의 편이라서 그렇지 고려조로 보면 ‘무등(無等)’의 뜻은 불복산(不伏山) 또는 반역산(反逆山)이 아니라 ‘충절(忠節)의 산’으로 무등산을 해석해야 할 것이다.

광주와 무등산은 예향(藝鄕)으로 널리 알려져 있지만, ‘충절(忠節)의 고향’이 광주요,무등산이다.

무등산에 있는 고려 말 왜구를 격퇴하는데 큰 공을 세운 정 지(定地)장군의 사당이 있는 것이나, 임진왜란 당시 김덕령(金德齡)장군과 일제 하 광주학생독립운동 그리고 1980년에 있었던 광주민중항쟁은 민주화의 성지로서 의향(義鄕)광주를 상징하여 오기 때문이다.

무등산이란 이름이 전하는 노래로 백제의 부전가요에 '무등산가(無等山歌)'가 있다.

-무등산은 광주의 진산으로 전라도에 있는 큰 읍이다.이 산에 성을 쌓으니 백성들이 근심없이 편안히 즐거워 하며 이를 노래하게 되었다.(無等山 光州之鎭山. 州在全羅道巨邑. 城此山 民束負以 安樂而歌之) -‘고려사 악지(樂志)

전설이야 어떻든 호남의 얼굴이라는 1,187m의 무등산은 호남평야 어디에서나 볼 수 있는 산이요, 동서남북 어느 쪽에서 보아도 그 모습이 한결같이 두루뭉술하여 믿음 직하고 덕이 있는 산이다.

그래서 그 모양 때문에 광주의 고로(古老)들은 이 산을 '무덤산'이라고도 불렀다.

이 산은 서울ㆍ부산ㆍ대구ㆍ인천에 이어 국내에서 5번 째로 큰 142만 여명이사는 호남지방(湖南地方) 최대의 도시 광주(光州)의 진산(鎭山)이요,호남에서 제일 높은 산이다.

*.무등산 산행 코스무등산은 서울의 북한산(北漢山)처럼 도시 속의 산이라서, 등산로가 15개나 된다.

그 대부분의 코스가 증심사나 원효사로 시작하지만 장불재는 반드시 통하여야 한다.

무등산의 절경이며 우리들이 오를 수 있는 정상이라는 입석대와 서석대는 장불재에서 원점회귀 산행을 하여야 하기 때문이다.

수도권 일산에서 무등산까지는 장장 345km로 860리여서, 우리들은 새벽 5시 30분에 어둠을 가르고 출발하였지만 무등산의 들머리 증심주차장에 닿은 것은 11시 30분이었다.

한 겨울인 요즈음은 해가 짧아서 5시 30분에 해가 지기 때문에 우리에게 주어진 시간은 5시간뿐이다.

그 시간은 입석대 서석대는 고사하고 장불재까지만 왕복만 하여도 벅찬 시간이다.

현지에서 말하는 지정등산로의 시간은 다음과 같았다.

-증심주차장 →당산나무 →중머리재 →용추삼거리 →장불재:5.1km/2시간

-증심주차장 →새인봉 →새인봉3거리 →중머리재: 3.8km/1시간 40분

-원효사주차장 →늦재3거리 →장불재: 6.4km/2시간

-장불재→입석대→서석대: 0.9km/30분

그래서 나는 일찌감치 우리 등산회 따라가기를 포기하고 ‘증심사입구3거리’ 에서 미련 없이 홀로 증심사를 향하였다.

무등산은 역사적인 고장이라 등산에 유적 탐방을 더하여야 그 산의 깊은 맛을 알 수 있다는 생각에서다.

*. 증심사와 약사사 이야기

무등산 계곡에는 원효계곡과 용추계곡, 약사사계곡 3계곡이 있다.

약사사계곡을 끼고 증심사와 약사사가 있고,원효계곡 옆에 원효사가 있다.

절 중에는 무등산에서 제일 큰 사찰이 증심사(證心寺)다.

증심사 일주문(一柱門)을 들어선다.

이 문은 세속의 번뇌를 청량수로 말끔히 씻고 금당(金堂)의 부처님 세계로 들어서는 문으로, 학 같이 두 기둥으로 일심(一心) 자를 긋고 서 있는 일주문이다.

그 일주문 근처에는 절을 알리는 말씀이 있는 법이다.

-증심사(證心寺)는 통일신라시대에 철감선사 도윤(澈鑑禪師 道允 798년~868)이 창건하였다고 전한다. 정유재란에 때 불타버리고 다시 지은 것이 안타깝게도 6.25 전쟁 때에 또 불타느라고 국보급의 많은 문화재가 분실되었다.

증심사 당우로는 대웅전, 오백전, 사성전, 명부전, 회심당, 학산장서각, 요사 등이 있지만 오백전(광주시유형문화제제13호, 광해군 때 건물)을 제외한 모든 요사는 한국전에 다 불타버렸다.

그래서 이 증심사에서는 신라의 대표적인 철불인 철조비로사나불좌상(鐵造毘盧舍那佛坐, 보물131호)을 놓치지 말고 보아야 하겠다.

철조비로사나불좌상은 오른손 검지를 왼손에 감싸진 지권인(智拳印)을 하고 있는 불상의 모습이나 인체 크기의 등신불(等身佛)이어서 우리들 가까이에 있는 부처임을 느끼게 한다.

유형문화재1호인 3층 석탑 또한 증심사의 자랑이다.

-높은 이중기단(二重基壇)에 3층으로 쌓은 이 탑은 상륜부가 없어졌다. 지붕돌의 층급은 4단으로 깎였으며 지붕모서리의 쳐 올림 한 곡선이 매우 아름다운 신라 시대의 탑이다.

탑은 탑파(塔婆)의 준말로 인도에서는 스투파라 한다. stupa에는 부처의 진신사리(眞身舍利)를 모시는 것으로 타워(Tower)와는 다른 것이다.

증심사를 둘러보고 증심사 입구3거리로 다시 나오니 거기서 약사사(藥師寺)까지는 0.8km이었다.

-무등산에서 6.25의 피해를 입지 않은 오직 하나의 사찰이 신라 문성왕 때 철감국사가 증심사를 세우기 전에 세웠다는 약사사다.절을 처음 지을 때의 이름은 인왕사(仁王寺)라고 하였는데, 이 절의 자랑은 9C통일신라 시대에 조성되었다는 연화좌(蓮華坐)에 결가부좌한 높이 1.2m의 석조여래좌상(보물 600호)이다.

대웅전 섬돌에 앉아 바라보니 남쪽에 커다란 봉우리가 있다.608m의 서인봉이었다.

이 절의 일주문에서 0.6km를 오르니 우측으로 새인봉 가는 능선이 펼쳐진다.

*. 새인봉(璽印峰) 이야기

무등산에 있는 산봉우리를 높이 순서대로 들어보면

-천왕봉(1,187m), 중봉(915m),원효봉(561m),의상봉(546m),낙타봉(54 6m),새인봉(490m)등이다.

새인봉(璽印峰,490m)은 그 높이로는 내세울 수도 없이 낮은 산이지만, 약사산 남서쪽에 우뚝 솟아 있는 바위덩이 두 개가 멋있다. 그 정상의 바위 모습을 멀리서 보면 나라님의 도장인 옥새(玉璽) 같다 하여 새인봉(璽印峯) 또는 인괘봉(印掛峯)이라 하는 봉우리다.

새인봉의 매력은 거기서 광주시를 굽어보는 전망도 일품이지만 남동쪽의 투구봉(감투바위)과 바로 아래 배 머리 모양의 10여 m 높이 직벽의 선두암(船頭岩)이 특히 아름다웠다. 투구봉과 선두암은 금강산의 총석정의 기둥 같은 절벽의 기둥을 하늘로 뽑아 올리고 있는데, 기묘하게도 능선이 작은 쇠층계로 연결되어 있다.

그 능선과 천인단애의 풍광에 취하여서 한참이나 따라 가다 보니 그 길은 학동 방향의 하산 길이어서 중머리재를 향하여 뒤돌아 서야만 했다.

생각지도 못했던 새인봉의 절경을 보고 내려오면서 한 가지 유감이 있다. 새인봉 정상에 있는 두 개의 무덤 때문이다.

여행 다니면서 간혹 보게 되는 밭 가운데 있는 무덤이나, 등산길을 막는 무덤은 우리들의 눈살을 찌푸리게 한다. 그래도 사유지에다 쓴 묘야 어쩔 수가 없지만, 여기는 광주가 자랑하는 도립공원이요, 국립공원 선정을 꿈꾸는 무등산이다.

아무리 후손들의 효심이 깊다고 해도 그 마음은 시대를 따라야 하는 법이라 생각하기 때문이다.

새인봉 3거리에서는 중머리까지 1.3km였다. 그 서릉 길에서부터 멀리 무등산 정상이 보이기 시작한다.그 정상 밑의 안테나가 있는 곳이 장불재인데 송신철탑이 요란하다. 오른쪽의 거창한 것이 KBS통신 탑이요,거기서 한참 떨어진 왼쪽에 있는 두 탑이 MBC, SBS 송신탑이었다.

거기 못 미쳐서 그 아래에 산불감시초소가 보였다. 거기가 바로 서인봉(608.2m)이었다.

*.중머리재와 장불재 이야기

솔직히 말해서 내가 서둘러 새해 벽두에 무등산으로 달려온 것은 입석대와 서석대를 다시 보고 싶었던 것은 물론이지만, 거기에 몇 10 년만에 내렸다는 설산 무등산을 기대하고 왔다.

그래서 아이젠과 스패츠에다가 궁둥이 썰매를 위해 마대까지 배낭 가득히 준비하여 왔는데,오늘은 봄날 같은 포근한 날씨라서 밟아볼 눈은 중년 노인의 희끗희끗 머리처럼 드문드문 할 뿐이었다. 서인봉에서는 중머리재는 0.3km 거리였다.

그 능선에서 조금 전에 다녀오니 약사사가 멀리 보였다.

산 위에서 굽어보는 산사(山寺)보다 더 아름다운 모습이 다시 또 있을까? 꿈속에 보는 모습 같다. 시간 위에 멈춰선 고요를 보는 것 같다. 그 고즈넉한 모습 속에 청아한 한 줌의 목탁소리가 귓가에 맴도는 부처님의 자비의 세계를 보는 것 같다.중머리재에서는 많은 사람들이 쉬고 있었다.

고개는 이 고장에서 저 고장으로 넘어가는 고개다.

그 고개에는 산을 넘는 고개도 있고, 언덕을 넘는 고개도 있다. 고개는 쉼터다. 그래서 그 고개 근처에는 주막이 있기 마련이다.

그러나 높은 산의 고개는 '고개’란 말보다 ‘재’란 말을 흔히 쓴다. ‘재’는 한자로 ‘령(嶺)’이다.그래서 고갯마루보다 영마루가 더 높은 개념이 된다.

중머리재에서 ‘중’자가 앞에 붙은 것은 또 다른 재가 있어서인 것 같다.그 재가 해발 900m 장불재일 것이다.

장불재는 중머리재에서 중봉(915m)을 거쳐서 올라갈 수도 있고 용추3거리(해발820m)를 지나서 갈 수도 있지만, 장불재를 가다가도 중봉을 갈 수 있다 하여 용추3거리 쪽으로 오르다 보니 그 길로 가면 0.6m 남은 장불재보다 200m나 더 멀어서 '하산할 때 가 보지-' 하고 지나쳐 버리고 말았다.

거기서부터는 빙판길이어서 아이젠을 해야만 했다.

작은 실개천 같은 물줄기를 오른쪽에 두고 너덜겅을 지나다 보니 ‘광주천발원지‘라는 샘골이 있다.거기에 쓰였으되

-광주천은 여기 무등산에서 시작하여 영산강으로 흘러갑니다.

무등산에는 샘이 많았다.그 중 중머리재약수터 물은 시원한 물이 두 줄기로 나오는데 어찌나 물살이 세던지-. 물줄기가 무지개를 그리며 힘차게 뻗쳐 나오고 있었다.

재는 넘을수록 높고,내는 건널수록 깊다더니, 장불재 오르는 길은 오늘의 산행 중 가장 힘이 들었다.

이제는 산에 오를 시간도 지났는가. 나 혼자여서 휘휘한 것이 주위가 무서울 정도로 정막한데 저 아래 등산 차림이 아닌 20대 초반 젊은 학생 셋이 올라오고 있다. 늦은 시간에 아이젠도 없이 힘겹게 오르고 있다.

나무를 잡고도 연상 미끄러지고 있었다.

“장불재까지만 간다고? 날 저문 빙판 하산 길은 더욱 위험하니, 내려갈 때에는 더욱 미끄러우니 양말을 벗어 신 위에 신고 가게나. 양말 값보다 몸값이 몇 만 배 비싼 줄 알지?”

장불재를 한자로 '長佛'으로 쓰고 부처가 길게 누워있는 재라고 풀이하는 사람도 있다.

그 장불재에 오르니 요란하게 전화 벨이 울린다. 지금 주차장 아래 공터에서 함께 온 등산회 회원들이 한창 뒤풀이로 전을 벌이고 있으니 하산하라는 것이다.그분들은 등산을 12시 경에 시작하여서 귀가 상경 시간 때문에 도저히 입석대와 서석대까지는 갈 시간이 안 되어 이곳 장불재까지 올라와서 점심 식사를 마치고 중봉을 거쳐 하산한 모양이다.

-장불재 일대는 군사보호지역으로 묶여 81년에야 일반인의 통행이 가능했던 구간이다. 그러던 것을 입석대와 서석대는 90년에 해제가 풀리고,중봉은 그동안 주둔해 오던 부대를 1999년에야 철수하고 그 자리를 복원하면서 자연스레 억새가 장불재까지 이어져 피어나게 하였다. 그 거리가 장불재에서 10분 거리이고 그 모양이 말갈기 같아서, 그 위에 있는 능선 이름을 따서 백마능선이라고 이름 하였다고 하는 곳이다.

장불재는 큰 나무 한 구루도 없는 평전이었다.

평전(平田)이란 세석평전처럼 높은 곳에 있는 평지로 가을이면 이곳도 억새로 유명하지만 넓이가 몇 만평뿐이어서 드넓은 민둥산이나 사자평처럼 유명해 지지는 못하다.

여기서는 입석대와 서석대까지는 0.9km로 30분 거리이지만 겨울 산에다가 나의 느린 산행 속도를 감안한다면 다른 사람보다는 30분을 더 걸려야 하니 그 경치 구경은 내일로 미룰 수밖에 없었다.그래도 가까이 갈 수 있는 곳까지는 가서 입석대를 사진에 담고 뒤돌아 섰다.

*. 무등산의 3대 절경 이야기출처: 신도시산악회 독수리님

언감생심 군사보호지역에 묶인 천왕산지역이야 어찌 감히 욕심내랴. 지금 일반인이 오를 수 없는 무등산의 정상인 천왕사 지역에는 삼재의 봉이 있다.

-삼재(三才)란 천지인(天地人)이니, 천왕봉(天王峰,1,187m)를 중심으로, 북쪽에 지왕봉(地王峰,1,120m), 남쪽에 인왕봉(人王峰1,140m),이 그것이다.

그 정상 지역을 빼고도 무등산이 유명한 것은 뭐니 뭐니 해도 정상에 있는 기암 입석대, 서석대, 규봉암이다.

다음에 무등산도립공원 당국이 소개하는 그 무등산의 3대 절경 소개에 약간의 첨삭을 한다.

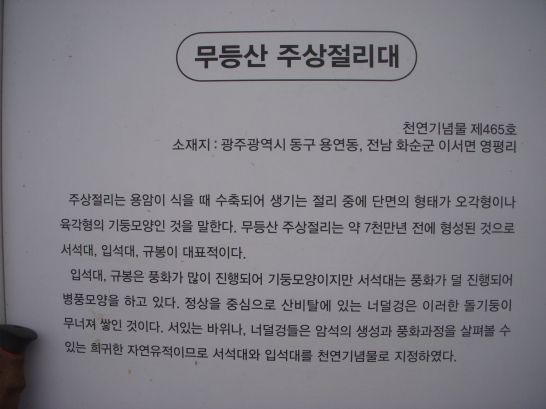

-입석대(立石臺,천연기념물 제 465호): 무등산 정상의 서쪽 해발 1,017m 지점에 주상단애(柱狀斷崖)석축으로 된 단에 올라서 5~6모 또는 7~8모로 된 돌기둥이 반달 같은 모양으로 둘러서 있다. 높은 것은 15m~16m로 대개는 10m 이상 되는 것이 한 무리고 또는 3~4단으로 겹쳐 세워져 있는 것이,마치 석수가 먹줄을 튕겨 깎아 세운 듯 돌기둥이 줄줄이 열을 지어 늘어 서 있다.

-서석대(瑞石臺,천연기념물 제 465호): 장불재에서 900m 오르면 거대한 병풍을 둘러쳐 놓은 듯한 장엄한 선돌 바위가 동쪽에서 서쪽으로 둘려 있다. 저녁노을이 지면 햇살에 반사되어 수정처럼 반짝거리기 때문에 육당 최남선이나 노산 이은상은 '수정병풍(壽石屛風')이라 했으며, 무등산을 서석산이라고 부른 것은 이 돌의 경치에서 비유한 것이다.

*. 규봉(圭峯)을 보지 않고 무등산을 보았다 말하지 말라규봉(圭峯)은 서석대 입석대가 한 데 모인 것 같이 아름답기 때문에 '규봉(圭峯)을 보지 않고 무등산을 보았다 하지 말라 .' 말하는 이가 있다.

그래서 나도 요번에 규봉(圭峰)을 보지 않고는 돌아가지 않겠다고 일산(一山)을 떠나올 때부터 작정하고 나섰었다.

나는 일수거사(一水去士)다.한 물 간 선비는 돈보다 귀하다는 많은 시간을 가진 사람이고, 그 시간을 자기 마음대로 쓸 수 있는 사람이다.

노인에게 가장 친한 친구가 돈이라던데.그 돈을 하루에 1만원은 쓸 수 있다고 해서 닉네임을 ilman이라 하지 않았던가.

그래서 보통 때 산악회 따라 등산올 때에는 회비에다가 돈 1만원을 더 넣고 더녔지만 오늘은 그보다는 조금 더 가지고 온 주머니 때문에 이런 여유로운 마음을 품게 되었나 보다.

장불재에서 규봉암까지는 1.6km밖에 안 되는 거리의 야간 산행이었지만 이를 위해서 고가로 새로 구입한 헤드렌턴 때문에 여유작작하였다.

저녁 6시가 되니 규봉암을 중간도 못 갔는데 그 헤드랜턴을 켜야 했다.

무등산의 남서쪽 육산이던 증심사 코스와는 달리 규봉암 가는 길에는 너덜겅이 시작되고 있었다.

너덜겅(stony slope)이란 돌이 많이 흩어져 산비탈을 덮은 골짜기로써 그 너덜겅지대가 무등산에는 무당골너덜, 덕산너덜, 화순인계리너덜, 지공너덜4개나 있었다.

그 중에서도 무등산의 대표적인 지공너덜은 큼직한 돌들로 폭이 2km에 이르는 일대 장관을 이루고 있었다.그런데 등산객이 드물어서인가 화순지방의 이 길에는 이정표도 별로 없었다. 음력 초 나흘이라서 달까지 없어서 캄캄칠야를 홀로 가가야 하기 때문에 으시시 하였다.얼마를 갔는가. 왼쪽에 현수막이 걸려 있고, 250m 석불암이라는 표지가 있다. 사람이 산다는 흔적이다.

규봉암이 아닐 것이라고 지나쳤더니 거기서 조금 더 간 위치에 ‘현 위치가 규봉암’이란 이정표가 있다.‘규봉암을 석불암이라고도 하는 모양이로구나.' 하고 되돌아가서 석불암 가는 길을 오르는데 길이 몹시 가팔랐다.

낮에는 아무리 너덜 길이라도 바위에 사람의 발자국의 흙이 묻어 있어서 길을 분간할 수 있지만 밤은 달라 구분되지 않았다.

저 멀리 불빛이 보이는 것 같은데 너무나 희미하다. 이어 돌담이 나타나는 것을 보고 나도 모르는 사이 '이젠 살았구나!' 하였다.

좌측으로 층계 같은 것이 있어 오르다 보니 그곳은 암자의 뒷담으로 넘을 수 없는 깊은 낭떠러지다.

진퇴양난이라서 두려운 마음에 거기 서서 몇 번을 스님을 불러보아도 인기척이 없더니 비로소 불을 켜고 문 여는 소리와 함께 볼멘소리가 들린다.

“등산 초보자가 이렇게 밤늦게 혼자 다니면 어쩌자는 거요.”

등산 경력 40년도 더 되는 나를 보고 초보자라니-, 이 무슨 망발인고.

내 정도 나이가 되면 집안에서도 어른이라, 아무도 탓하거나 꾸짖을 사람이 없는 법이다. 마누라는 빼놓고-. 그런데 자기가 내 마누라인가. 불자도 아닌 초면인 나를 아무리 스님이라도 이렇게 꾸짖을 수가 있는가. 백문불여일견(百聞不如一見)이란 말이 맞는다면, 나는 국내외로 수많은 여행을 하면서 자기의 일견(一見)하는 동안 나는 백견(百見)을 더한 사람인데-.

그래도 당장 아쉬운 게 나라서 스님의 안내 따라서 다시 되돌아 내려가서 석불암의 초라한 정문 앞에서 사정 이야기를 하여 보았다.

‘하루 저녁 유할 수 없겠습니까?’ 조심조심 물었더니 한 마디로 'No!' 였다.

“우리 어머니가 93세 치매 노인이라서 똥을 싸고 계시니 그럴 형편이 못되니 요 아래 규봉암으로 가시지요.”

스님이 가르쳐 주는 방향으로 아무리 가도 조금 내려가면 있다는 절이 보이지 않는다.

전보선대가 있는 것을 보니 규봉암 근처까지는 오기는 온 모양이었다.

아무도 자주 찾지 않는 산사(山寺)라서 밤이면 전기 절약을 위해서 규봉암도 석불암처럼 전기를 소등하고 있는 모양이다. 그러더니 좌측 산 쪽으로 거창히 큰 기둥바위 절리(節理)가 시작된다.그걸 사진에 담아 보고 싶었으나 밤중에 카메라에 담기에는 너무 크고,먼 곳이라서 카메라의 광이 미치지 못하는 거리여서 불가능 하였다.

그 너덜겅에 대한 설명이 있어 카메라에 기록하였다.

카메라를 가지고 다니면서 사진을 찍다 보면 찍을 시간에 급하여 현지에서는 읽지 않고 지나친다. 그래서 현지에서 정작 필요한 정보를 놓치기 십상이다.

조금 가다가 보니 이건 무엇인가. 돌담이 있고 문이 있어 들어가 보니 작은 공터에 굴 같은 것이 있다. 이를 보고 '이젠 규봉암'에 다 왔구나 !' 하였는데 가면서 아무리 살펴보아도 불빛도 인적도 없으나 어둠 속에서나마 주위는 서석대 입석대 같은 바위로 둘러 싼 절경이 계속된다.

그 절리 앞에서 갑자기 겁이 난다. 내가 지금 규봉암을 지나친 것은 아닌가.

길을 잘못 들었다면 큰일이다. 꼬막재까지가 3.6km요, 거기서 인가가 있는 원효사까지 3.4km를 더 가야 한다니 이 밤중에 이게 가능한 일인가 해서였다.

전화가 가능한 지역인가 해서 급히 핸드폰을 열어 보았다. 119에 전화를 걸어서 규봉사 스님에게 절의 불을 좀 켜 주어서 위치를 알게 해달라고 하기 위해서였다.

그러다 옆을 보니 땅에 묻혀 있는 까만 전깃줄이 있지 않은가. 우측에 두 바위 사이로 오름길 같은 것이 있다. 길 같다.커다란 바위 둘이 있는 사이에 너덜을 딛고 올라가보니 아아, 거기에 절 지붕이 희미하게 보이지 않는가. 범종각이었다.

"스님, 서석대 입석대를 날이 저물어 보지 못하여서 그냥 서울로 가지 못하고, 그걸 보고 가고 가려고 여기까지 오게 된 사람입니다. 하루 저녁 유할 수 있는지요."

50대 중반 스님은 먼저 공양은 하였는가를 묻더니 급히 침실로 안내 한다.

스님의 인정처럼 심야 전기온돌의 방은 유난히 따뜻하였다.

집에서 보온 도시락에 준비하여 간 밥에다가 스님이 정성껏 차려 주는 절 반찬으로 편안한 요기를 할 수 있었다.

초면에 친절을 받다 보니 미안한 마음에 수다를 떨었는지 스님이 한 마디를 한다.

"기(氣)는 쏟지 마시고 보관하셔야지요."

여기서도 한 방의 꾸지람이다. 외로운 곳에서 혼자 살면서 외로움에 익숙하여진 스님 같았다.

알고 싶은 것도, 묻고 싶은 것도 많은데 물으면 항상 다음 인연으로 민다. 스스로 터득하기를 바라는 스님을 만난 것 같았다.

스님이 휑- 가버리고 시계를 보니 7시도 안되었는데 절은 절간다운 고요한 절간으로 되돌아 간다.

'이 많은 시간의 밤을 어떻게 보내야 한다?'

잠을 청하다가 일어나 보니 아직도 10시 경이었다. 마당 가에 있는 화장실은 재래식인데 그 깊이가 5m 이상이어서, 아침에 대변을 보면 그 떨어지는 소리가 저녁에 들린다고 어렸을 때 듣던 그런 절에 온 것 같았다. 1000년 전부터 있었다는 해우소(解憂所)였다.

내일 눈이나 비가 온다는 일기예보가 걱정스러워서 몇 번이나 방문을 열어보거나 밖을 나가 보곤 했다.

규봉암은 관세음보살을 관음전(觀音殿)에 모신 관음 도량이었다.

이 깊은 산사도 6.25 전란을 피할 수 없어서 그때 소실 되고 지금 건물들은 그 후에 다시 세운 당우들이다.

절은 서석대 같은 절리의 수직 절벽이 병풍처럼 둘러싼 곳이었는데, 규봉암은 맑은 날이면 반짝이는 하늘의 별과 저 아래 별 같이 반짝이는 인가의 불빛 사이에서 마을을 굽어보는 위치에 있었다.

어둠 속에 묻혀 있는 규봉암의 절경을 보고 싶어 밤새도록 들락거리며 기다리던 새벽이 되었지만, 어둠은 짙은 안개로 바뀌어 안타깝게도 나의 촬영의 기쁨을 접어야 하였다.

-'불교TV동화상' 편집

규봉암(圭峯庵)에서 '圭(규)' 는 '홀(笏)'이란 뜻이다.

문바위의 두 기둥 바위 모습이 벼슬아치들이 임금님을 알현할 때 조복(朝服)을 입고 오른 손에 들던 홀(笏)과 같다 하여 이 절을 규봉암(圭峯庵)이라고 한 것이었다.

이 두 기둥과 그 위에 걸린 돌로 인하여 삼존석(三尊石)이라는 이름으로도 불리기도 한다. 그래서인가 그 문바위 바로 위에 삼성각(三聖閣)이 자리 잡고 있나 보다.

이 암자 정문으로 난 돌층계를 밟고 오르다 보면 '無等山圭峰庵'이란 현판이 붙은 2층 범종각이 있는데 그 아래로 암자에 들어오게 된다. 그러니까 규봉암 범종각 아래층이 이 암자의 일주문(一柱門)인 셈이다.

그 범종각 왼쪽에 우람한 돌기둥 둘이 문처럼 서 있는데 신기하게도 그 상단에 돌 하나가 걸려 있다.

그것이 내가 어제 들어온 문으로 '문바위'라고 하는 규봉암에서는 가장 유명한 것이다.

전하는 말에 의하면 신라 시절 의상대사가 이곳에 와서 돌 틈에서 나오는 시원한 석간수를 보고 암자를 세웠다고 하는 말이 있다. 안개 속에 있는 그 문바위 사진이 그 절경 중에 내가 촬영할 수 있는 전부였다.

규봉암은 송광사의 말사라 주지스님은 송광사에 가시고 어제 만난 스님 혼자서 절을 지키고 있었다.

스님이 직접 아침 공양을 해 주고 녹차를 대접하는 둥 친절이 계속되기에 나의 순진한 마음은 이 절을 빨리 벗어나서 폐를 줄여야지- 하는 마음을 갖게 하였다.

규봉암의 진면목을(眞面目)이 보고 싶어 오전 8새 30분까지 기다려 보았으나 무등산 최고의 절경이라는 규봉암을 가린 짙은 안개는 그 모습을 감싸고 드러내 주지 않아서 하릴 없이 작별을 고할 수밖에 없었다.

"스님, 일기 예보에 비나 눈이 몰려온다는데 서둘러 입석대 서석대로 가 봐야겠습니다."

주는 친절을 거절하면 친절이 아니라는 생각 때문에 도중에 먹으라고 주시는 사탕과 커다란 배를 거절할 수가 없었다.

얼마쯤 가다 보니 전화가 울린다. '아하, 내가 무언가를 빠뜨리고 와서 스님이 주시는 전화가 아닌가.' 하고 받아보니 아내의 전화였다. 일산은 지금 많은 눈이 오고 있으니 특별히 조심하라는 거다.

그러다 보니 새로 산 헤드렌턴을 두고 온 것 같아서 왔던 길을 되돌아 가다가 실례가 되는 일 같아서 문바위 앞에서 다시 찾아보았더니 세수하느라고 팔뚝 깊숙이 차고 있는 것을 몰랐던 것이다.

그런데 이런 착각은 조금 전 내가 가던 길이 어제 오던 길이 아닌 다른 길이었음을 일깨워 준 계기가 되었다. 다시 가야 지공너덜과 석불암의 마애석불을 볼 수 있기 계기가 되었기 때문이었다. 부처님이 나의 갈 길을 원하는 대로 마애석불을 보라고 바로 잡아 준 것 같았다. 나무아미타불 괸셍음보살!

그렇게 해서 다시 만난 것이 어제 본 지공터널 입간판이요, 다시 확인하여 보게 된 것이 조계종의 창시자인 지눌국사의 기도처라는 '보조석굴(普照石窟)'이었다. 다음은 거기 서있는 설명의 글이다.-지공(指空)너덜: 장재불에서 규봉(圭峯)까지 사이에 무수히 깔려있는 너럭바위들이 무등산의 대표적인 너덜인 지공너덜이다.이 너덜은 산의 정상에서 동남쪽으로 3km 남짓 되게 깔려 넓은 돌 바다를 형성하고 있다.

이곳을 지공너덜이라고 부르게 된 것은 인도의 승려 지공대사(指空大師)에게 설법을 듣던 나옹(懶翁)선사가 이곳에 수도하면서 명명한 것으로 지공대사가 여기에 석실(石室)을 만들고 좌선수도(坐禪修道) 하면서 그 법력으로 억 만개의 돌을 깔았다고 전해 온다.지공너덜에는 크고 넓은 바위 사이로 '보조(普照)석실(일명 은선대)'이 있는데 이곳은 한국불교에서 큰 빛을 남긴 보조국사(普照國師)가 송광사를 창건하기 전에 좌선한 곳이라 하여 보조석굴이라고 부른다.

보조석굴 왼쪽에는 높은 돌기둥으로 형성된 ‘문바위’가 있다.

이 문바위는 충장공 김덕령(金德齡) 장군과 애마(愛馬)에 얽힌 전설이 전한다.출처: 네이버 differ1 사진

오늘 무등산을 올 때 등산버스 기사가 증심사 길을 잘못 들어 원효사 주차장을 둘러 왔는데 거기서 돌아오는 길에 있는 배재(梨峙)에 있는 사당이 천하의 명당이라는 회룡고조지명혈(回龍顧祖之明穴)에 안장한 충장사(忠壯祠)다.

-충장공 애마(愛馬)전설: 임진왜란 시 의병대장 김덕령 장군이 무술 연마할 때의 일이었다.

지금의 규봉암에 있는 ‘문바위’라는 높은 돌기둥 앞에서 자기의 애마 백마(白馬)에게 말하였다.

‘내가 큰일을 하려면 너부터 잘 달려야 할 것인즉 이제 내가 활을 쏠 테니 화살이 건너편 5리 밖에 있는 마실리에 이르기 전에 네가 먼저 거기에 당도해야지 그렇지 못하면 네 목을 치겠노라.‘

백마도 주인의 말을 알아들은 듯 고개를 끄덕거렸다.

이윽고 화살이 활시위를 떠나자마자 백마도 김 장군을 태운 채 쏜살같이 말이 달렸다. 목적지에 도착한 김장군은 화살이 보이지 않자 화살이 말보다 먼저 날아와 어딘가에 박혀있는 줄 알고 칼을 뽑아 애마의 목을 치려고 하였다. 순간 허공에서 “위잉-”하는 소리와 함께 그때서야 화살이 날아오는 것이 아닌가. -무등산도립공원 홈페이지

석불사에 가서는 어제 호통 치던 대명 스님이 깰세라 발자국을 조심조심 하여 들어가서 마애석불을 촬영하고 암자 앞 석간수를 담아가지고 줄행랑을 쳤다. 무엇보다 공양을 아끼려는 초라한 호주머니 때문이었다.

*.안개와 우중 속의 서석대 입석대

입석대에 이르니 나보다 먼저 다녀 내려오는 등산객이 있다.

안개가 너무 짙고 바람이 거세어서 아무것도 보이지 않는다는 것이다. 멀리서 오셨으니 가시되 특별히 주의하란다.

그 말대로 장불재에서 400m의 입석대는 올라갈수록 안개와 바람은 더욱 짙어지고 강하게 불어왔다. 입석대에서 500m 더 가면서 서석대를 찾았으나 예보던 서석대의 길이 아니다. 군 철조망까지 이르러도 서석대는 보이지 않았다. 출입금지라는 팻말과 둘러싼 흰 밧줄 따라 내려가다 보다보니 눈이 아직 녹지 않았는데 발자국이 없었다. 아마도 내가 있는 위치가 서석대를 굽어보는 위치가 아니라 그 꼭대기였던 것 같았다.

무정하게도 '통제선 내 출입 시 관계법에 따라 3년 유기징역이나 50만원 과태료를 부과하겠다.'는 엄포가 요란하였다.

안개가 드디어 빗방울이 되어서 본격적으로 내리기 시작한다. 큰일 났다. 나는 그 좋은 고어택스도, 판초나 우의도 그냥 집에 두고 왔기 때문이다. 증심사 주차장까지 장장 6km의 진창길을 맨몸으로 그냥 비를 맞으며 가야 한다니-. 중봉(中峰)을 거쳐 간다는 것은 생각조차 할 수가 없었다. 스님의 머리 같이 나무가 없다고도 하는 중머리재부터는 처음 가는 길이라서 추모탑이 있는 구대피소나, 400년 묵은 느티나무를 만나도 비에 젖을까 깊숙히 넣은 카메라 때문에 기념을 남길 수도 없었다.

그렇게 증심사주차장까지 내려오다 보니 무등산 보리밥집이 옷깃을 붙들지만 시내에 가서 한 잔하고 싶은 생각에 버스를 탔다.

하산길 중에는 몸을 움직이느라고 몰랐다가 버스를 타고 가다 보니 온몸이 와들와들 떨려온다. 이대로 가다가는 감기 드는 것은 고사하고 저 체온 증으로 죽을 것만 같다.

이런 경우 어떻게 옷을 말리고 추위를 피하여야 하는가.

하여 찾게 된 찜질방에서 또 하루 저녁을 유하다가 그냥 자기가 아쉬워서 젖은 옷을 찜질방 옷 위에 걸쳐 입고 광주의 선술집을 찾아 광주사람들과 어울려 술을 마시며 객수를 풀었다. 그때 먼 곳에서 온 손님이라서 우리가 대접해야 한다고 하던 그 깨끗한 마음들이나, 서울 교통카드가 사용되지 않아서 당황해 할 때 웃으며 도와 주던 기사아저씨는 비정의 수도권을 살아온 나에게는 광주 시민들은 정이 가득한 우리들이었다. 더구나 비 오는 무등산길을 염려해서 두 번씩이나 안부를 물어온 규봉암의 그 똥그랑땡 안경스님의 정성은 잊을 수가 없구나.

나는 무등산의 아름다움을 탐한 죄로 나의 산행은 이렇게 2박 3일이나 되고 말았다.

여행은 그 고장과 나를 이어 주는 게기입니다. 이제 광주는 아주 나의 광주가 되었답니다. 감사 감사합니다.